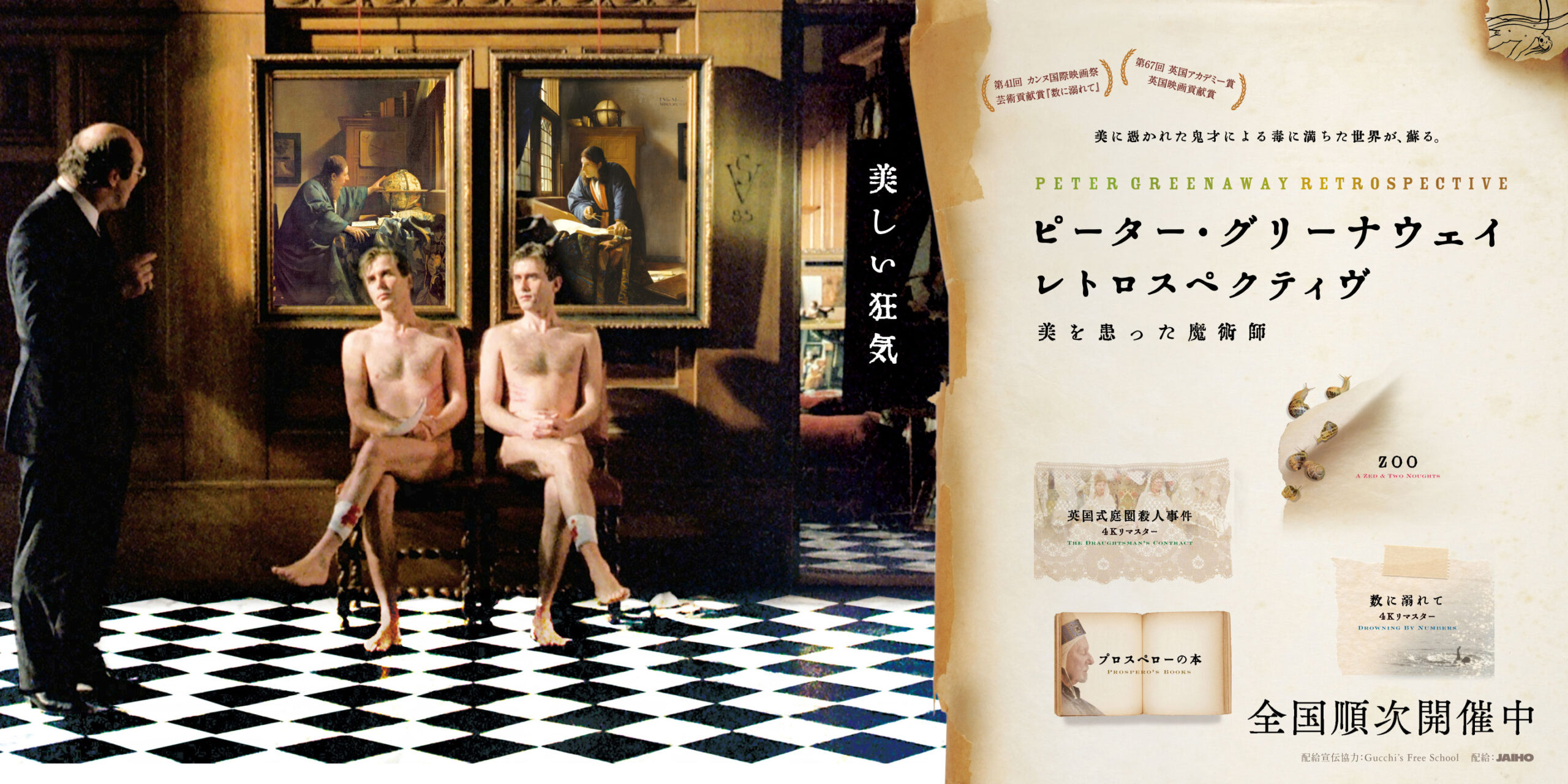

渋谷シアター・イメージフォーラム他全国の劇場にて、『〈特集上映〉ピーター・グリーナウェイ レトロスペクティヴ 美を患った魔術師』が開催中だ。(https://greenaway-retrospective.com/)(2024年3月現在)

ピーター・グリーナウェイはイギリスの映画監督。そのアーティスティックな独自の美意識によって作り上げられる毒のある世界観で、世界的にカルトな人気を集める。

最近日本でも人気の高い『ミッドサマー(2019年)』のアリ・アスター監督や『哀れなるものたち(2023年)』のヨルゴス・ランティモス監督にも大きく影響を与えた、伝説のアート映画監督なのだ。

そんなピーター・グリーナウェイの映画と言えば、偏執的なほど精巧に練られたこだわりの強い画面構成が大きな特徴である。実は当初画家を志し美術学校に通っていたグリーナウェイ。ルーブル美術館で企画展示を経験したことのある画家としての顔も持つ。グリーナウェイの創り出す映画が非常に絵画的であり、モチーフとして絵画が随所に用いられるのも納得だ。

例えば『レンブラントの夜警(2007年)』では画家レンブラントの苦悩と告発を描き、今回特集上映もされている『ZOO(1985年)』にはフェルメールの絵画『天文学者』と『地理学者』が象徴的に登場する。

そして本作『英国式庭園殺人事件(1985年)』もまた、主人公の画家の視点で物語が進むミステリー作品である。それに加えて、“絵を描く”という行為がそのまま映画の構成に組み込まれているのだ。

そこで美大油絵科出身の筆者が、“絵を描く”という視点から本作を紐解いて行きたい。

本作の舞台は17世紀末イギリス。画家のネヴィルは上流階級であるジェントリーのハーバート家夫人から依頼を受け、ハーバート家の屋敷の絵を12枚描くことになる。そこでネヴィルは制作環境を整えるため、屋敷全体をモチーフとしてコントロールするためのルールを敷く。しかし全てを前日と変わらないセッティングで管理し続けるというのはやはり困難を伴い、それどころか屋敷で起きた不穏な事件の証拠がネヴィルの見る風景に段々と加わって行くのだった―。

本作では当時の画家の社交に始まり、依頼→交渉→契約→ロケーション取り→セッティング→構図決め→描画→契約終了まで、絵画制作の一連の流れが描かれている。

その中でも特に印象的なのが、絵画制作において構図決めの際に使用するデスケルの存在に重きを置いている部分だ。デスケルとは画面を想定したのぞき窓のような枠の形をした道具で、現代でも形状は変化しつつもデッサンをはじめとした絵画制作に使用されている。

本作では幾度も画家がデスケルをのぞくシーンが差し込まれ、デスケルの画角とスクリーンの画角が重なり、鑑賞者は画家の視点で屋敷の風景を観るという体験をすることになる。

また、描画をしている画面と実際の屋敷の風景(モチーフ)が比較されるカットが執拗に繰り返される。前日描いていたセッティング(描画をしている画面)と次の日の屋敷の風景(デスケルで覗いた視界)の変化が、間違い探しのように映し出されるのだ。そしてその“間違い”こそが本作の重要なミステリー要素となっている。モチーフと画面を何度も見比べながら描画をしていく絵画の制作過程を、効果的に利用した映画構造である。

確かに実在の風景や静物、人物などを見て描く際に、前日と場所や数、物や服が変わると困ってしまうという経験は筆者も身に覚えがある。つまりこれは、“絵を描く”ことをアカデミックに学んだ経験のあるピーター・グリーナウェイだからこその独特の映画構成だと言える。

主人公のネヴィルはハーバート家の依頼を受けるにあたり、制作期間中の屋敷での快適な生活と夫人からの性的な快楽を享受することを契約で保証させる。

そして屋敷の描画環境を整えるために、使用人など立ち入り禁止の時間帯を設け、洗濯物の干し方の指示、窓の開け閉めの禁止など、制作のためのルールを屋敷に通達し、それらを守らせようと躍起になる。

ハーバート家の主であるハーバート氏が不在の屋敷において、ネヴィルは屋敷全体を絵画のモチーフとしてコントロールし、その上自ら望んだ夫人との性行為も思うがまま。

庭園でハーバート家の面々とディナーを囲んだネヴィルは、「私は屋敷のどんな些細な変化にも気付くことが出来る」とのたまう。しかしそんな傲慢な画家の言葉をまるであざ笑うかのように、その頭上の屋根の上では銅像が怪しくうごめいている。

作中で度々登場するこの奇妙な動く銅像は、不遜で大胆不敵なネヴィルにもコントロールしきれない屋敷の悪意か禍々しさの象徴か。銅像たちが動くのは決まって画家の視覚外、言わば絵画のフレーム外である。どうとでも取れる存在に思える銅像たちだが、その動きはコミカルでもありニヒルでもあり、少なくとも屋敷の意思を感じるものだ。

そう、屋敷を全て掌握しハーバート夫人をやり込めた気でいたネヴィルだったが、屋敷の罠に捉えられていたのは実のところ訪問者のネヴィルの方だったのだ。まるで毒蜘蛛の巣に入り込んでしまった獲物の虫のように―。

契約によってパトロンよりも優位に立った気でいたネヴィルだが、上流階級の猛毒によってまんまと使い捨てられてしまう。画家がモチーフとして屋敷をコントロールすることは出来ても、実質的に屋敷を掌握することなど端から不可能だったのだ。

上流階級の禍々しい悪意に利用され使い捨てられる画家の悲惨な末路。それは階級の前には所詮部外者として扱われるグロテスクさでもある。本作ではそんな当時のパトロンと画家の残酷な関係性が強調されて描かれている。

きらびやかで華やかに見える上流階級の持つ残虐さ、酷薄さ、下劣さをミステリーとして毒々しく描いたのが、本作『英国式庭園殺人事件』なのである。

「美しさとは欲望」、「美と結びつきたいという願望」だと語るグリーナウェイ。(https://eiga.com/movie/42728/interview/)グリーナウェイが描く美しき猛毒を心ゆくまで味わってほしい。

当時は上流階級のパトロンから依頼を受け制作をするお抱え画家が主流だった。かつてネヴィルのようにパトロンのお抱えでしかなかった画家たち。ほとんどの芸術は上流階級によって独占され支配されていたのだ。その後芸術は市民のものとなっていき、現代では最早芸術は市民のものだと言えよう。

現代でもパトロン文化はなくなったわけではない。だが本作で描かれる画家の末路と比較して、解き放たれた画家や芸術の自由さを思うとホッとする部分が大きい。

そしてここからは映画の内容から飛躍した個人的な意見である。せっかく階級を越えて市民のものとなった芸術なのだから、芸術に未だに残る選民思想は過去に置いて来るべきだと常々考えている。昔と違って芸術は上流階級に支配された特権的かつ閉ざされたものではなく、崇高でなければならないものでもないはずだ。

自由になった現代だからこそ、芸術はもっと多くの人に開かれたものであって欲しいと筆者は切に願うのであった。ポピュラーになったアートに心を込めて祝福を送りたい。

コメント